Revitalisierung einer historischen Seniorenanlage. Das ehemalige Spital in Penkun.

Denkmal des Monats Juni 2016

Abb. 1. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Ansicht von Süden, 2011

Foto: LAKD M-V, LD, B. Gnekow

Abb. 1. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Ansicht von Süden, 2011

Foto: LAKD M-V, LD, B. Gnekow

In Vorbereitung der Neugestaltung des Platzes vor der Schule, dem Amtsgebäude und dem Friedhof von Penkun beantragte die Stadt die Genehmigung zum Abbruch des ehemaligen Hospitalgebäudes, das sich mitten auf dem Platz befindet, eine desolate Erscheinung besaß und folglich als Mittelpunkt des Platzes ungeeignet erschien. Vor allem der eingefallene östliche Walm, die zementverputzten grauen Fassaden und vermauerten Fenster vermittelten einen unwürdigen Eindruck (Abb. 1). Einzelne Fehlstellen in der Dachdeckung hatten zur Durchfeuchtung der Decke über dem Erdgeschoß geführt, aus der sich mittlerweile auch die Lehmwickel lösten; die fehlende Luftzirkulation im Hauptgeschoss und Mauerwerksdurchfeuchtungen ließen weitere umfangreiche Schadensbilder erwarten. Die Bedeutung des Spitalgebäudes und sein Überlieferungsstand sowie sein sanierungsfähiger Bauzustand sprachen allerdings gegen einen Abbruch.

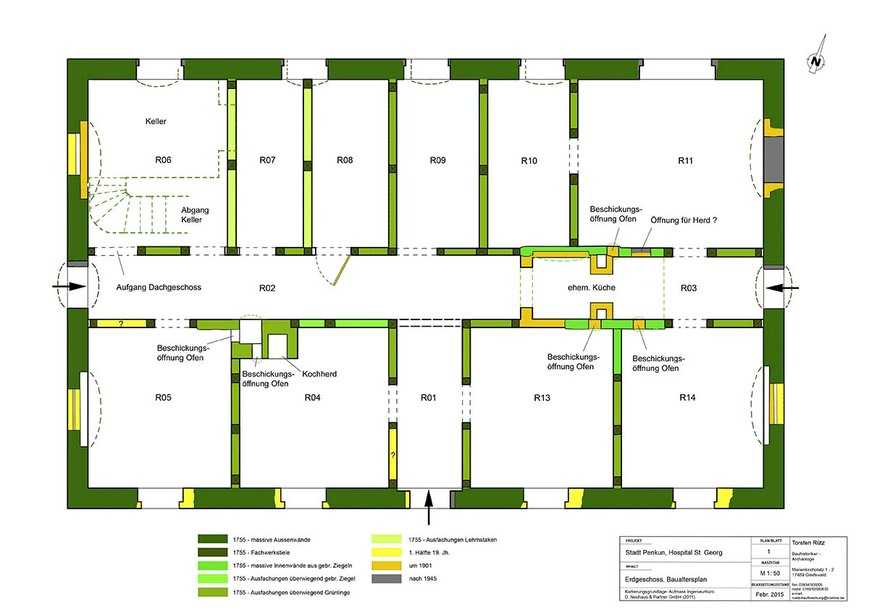

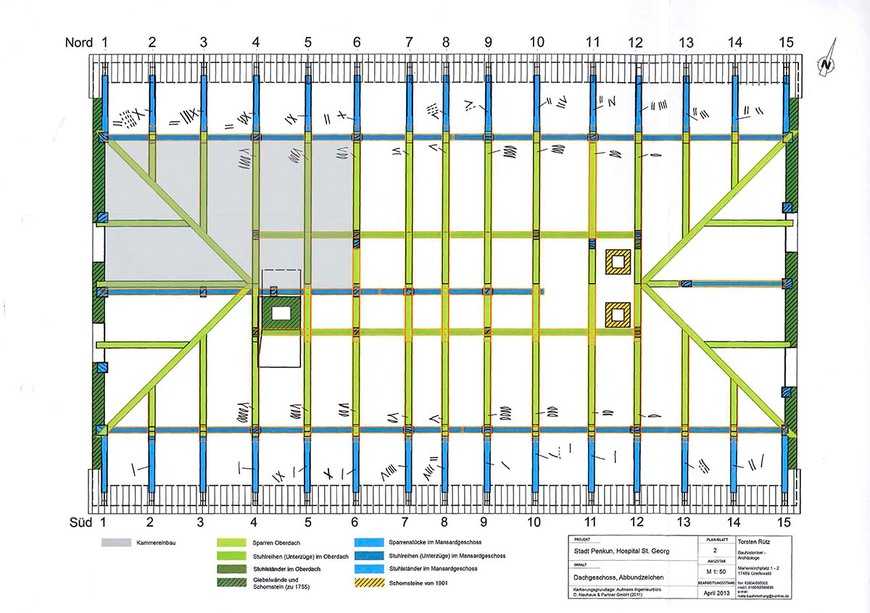

Laut schriftlicher Quellen wurde das Gebäude 1755 für fünf "alte ehrbare Leute" errichtet, die sich hier mittels Übertragung von Land einkaufen konnten. Mit dieser archivalischen Überlieferung korrespondiert das Ergebnis der dendrochronologischen Untersuchung der Konstruktionshölzer, die als Fälldatum 1754 benennt. Die bauhistorische Untersuchung des Gebäudes durch Torsten Rütz* ergab, dass alle Innenwände bauzeitlich und nahezu kaum verändert sind (Abb. 2-3). Demnach gab es straßenseitig vier Stuben und - durch den Mittellängsflur hiervon getrennt - rückwärtig vier Kammern sowie eine Stube mit zugehöriger Kammer. Die Stube westlich des Eingangs besaß schon anfänglich die noch heute vorhandene Herdglocke (Abb. 4) mit dem zugehörigen, ebenfalls bauzeitlichen Schornsteinzug im Westen des Dachstuhls (Abb. 5). Ein zweiter barocker Schornsteinzug lag über dem östlichen Flurabschnitt, der auf einer Länge von 2,5 m als schwarze Küche gedient hatte; um 1901 traten zwei schlanke Schornstein an die Stelle der barocken Konstruktion. Das Dachgeschoß war nicht ausgebaut. Auskerbungen an den Konstruktionshölzern im nordwestlichen Dachgeschoßbereich begründen die Annahme, dass hier ein Raum separiert war. Da aber die anschließende Außenfläche des Schornsteins glatt und gegen den Fachwerkstiel geputzt war, ist zu vermuten, dass keine mit Staken geschlossenen oder ausgemauerten Gefache existierten, sondern lediglich eine Brettverkleidung existierte, wofür allerdings Nachweise fehlen (Abb. 6).

Das ehemalige Hospitalgebäude von Penkun gehört zu den wenigen baulichen Zeugnissen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, die die im Mittelalter verbreitete und im 18. Jahrhundert ausgebaute Fürsorge für Arme dokumentieren. Abgesehen von Stralsund, wo gleich drei Hospitäler mit barocken Unterkunftsgebäuden erhalten blieben, dem Heilig-Geist-Hospital in Wismar und St. Spiritus in Greifswald finden sich nur noch wenige Beispiele dieser historischen Gebäudegattung. In den Städten Wolgast, Neubrandenburg, Burg Stargard, Friedland und Güstrow weisen nur noch Kapellen unterschiedlichen Patroziniums - St. Georg, St. Jürgen. St. Gertruden, Heilig-Geist - auf die frühere Existenz von Spitälern hin; in Rambin baute man im 18. Jahrhundert die Kapelle des ehemaligen St. Jürgen-Klosters zu Wohnungen um, in Barth trat im 18. Jahrhundert ein zweigeschossiger Spitalflügel an die Stelle des Kirchenschiffs der St. Jürgenkapelle. In Pasewalk hat sich ein barockes Hospitalgebäude erhalten, das im Gegensatz zu Penkun und den genannten anderen Beispielen nicht auf der kirchlichen mittelalterlichen Tradition basiert, sondern zu den ersten Beispielen der kommunalen Armenfürsorge und des daraus erwachsenden Krankenhauswesens zu zählen ist.

Durch die Trennung der Stuben und Kammern stellt das Spital von Penkun allerdings eine Besonderheit innerhalb dieser Gebäudegruppe dar, denn üblicherweise sind bei Bauten dieses Typus wie im barocken Wohnungsbau überhaupt Stube und Kammer benachbart angeordnet. Die bauhistorische Untersuchung wies für Penkun nach, dass es mit einer Ausnahme keine Verbindungen zwischen den historischen Räumen gab, also alle Räume vom Flur erschlossen wurden.

Seit seiner Gründung befindet sich das Spitalgebäude von Penkun zu einem Drittel in kirchlichem Besitz und zu einem weiteren Drittel im Eigentum der Kommune, der im 20. Jahrhundert auch das ursprünglich separate Drittel des Schlossherrn zugeordnet wurde. Aufgrund verschiedener Verpflichtungen und begrenzter Haushaltsmittel waren weder Kirchgemeinde noch Kommune in der Lage, die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Angesichts der örtlichen Situation und in Anerkennung der Bedeutung des Spitalgebäudes sowie Dank des finanziellen Engagements der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und einer Förderung mit Landesmitteln für erste Sicherungsarbeiten beschloss die Stadtvertretung von Penkun, von einem Abbruch abzusehen. Die anschließende Suche nach einer zukünftigen Nutzung des Hauses hatte Erfolg. Vorgesehen ist der Ausbau des historischen Spitals zu einem kleinen Altenheim, was eine Fortsetzung der ursprüngliche Nutzung des Hauses darstellt und die Teilnahme Penkuns 2013 an dem Bundeswettbewerb "Historische Stadtkerne - integriert denken und handeln" begründete.

Die zukünftige Nutzung ermöglicht, nahezu sämtliche Bauteile, die diese typologische Variante des Armenhauses belegen, zu erhalten. Insofern bestand aus architekturhistorischen und volkskundlichen Gründen ein hohes öffentliches Interesse am Erhalt des Baudenkmal und an der Umsetzung des Konzepts.

Als erste Sicherungsmaßnahmen erfolgten die Sanierung des Dachtragwerks (Abb. 7) und die Erneuerung der Dachdeckung. An die Entfernung des Fassadenputzes schloss sich die Reparatur der backsteinernen Umfassungsmauern einschließlich der Abdichtung der Fundamente und Erneuerung der Fenster und Türen an. Im Erdgeschoß musste der Fußboden entfernt werden, um die Fachwerkinnenwände gemäß Angaben des Holzschutzgutachtens zu sanieren, was im wesentlichen den Ersatz der Stielfüße und Schwellen bedeutete. In der Konsequenz wurde die Schwelle höher gelegt (Abb. 8). Nach Aufnahme der Fußbodendielen im Obergeschoß ergab sich leider ein größeres Schadensausmaß an den Deckenbalken als erwartet; nur im Bereich des Mittelflures waren kaum Schäden festzustellen. In Verbindung mit der zukünftigen Nutzung, die einen Ausbau des Dachgeschosses voraussetzte, ließ sich eine Verstärkung aller Deckenbalken nicht vermeiden. Dies hatte wiederum den Ausbau der Lehmwickel zur Folge, die allerdings im Bereich der Flure wieder eingefügt wurden und so in diesem Raum die traditionelle Deckenuntersicht beibehalten werden konnte.

Die exakte Größe und Form sowie Teilung der ursprünglichen Fenster konnte nicht ermittelt werden. Bauhistorisch ließ sich nachweisen, dass die Fensteröffnungen der Südfassade bei einem Umbau 1846 verschmälert und mit Blendrahmenfenstern bestückt worden waren. Bauzeitlich schlossen die deutlich weiteren Fenster wohl mit einem Bogen, der allerdings im Außenbau bündig vermauert war. Weil eine Rekonstruktion der ursprünglichen Fensterform auszuschließen war, fiel die Entscheidung, auf eine Wiederherstellung der Fassaden in ihrer barocken Ausprägung zu verzichten. Wegen des Zementputzes ließen sich außerdem auf den Umfassungsmauern keine älteren Fassungen freigelegen, weshalb auch eine Fassadengestaltung des mittleren 19. Jahrhunderts nicht angestrebt wurde, obwohl die wenigen Reste der Innenausstattung dieser Zeitschicht zugeordnet werden konnten. Vielmehr erhielt das Äußere seine gut dokumentierte Erscheinung aus der Zeit um 1900 zurück. Das älteste Foto aus dem Pfarrarchiv stammt von1901 und zeigt einen Putzbau, dem die erhaltene Fassadengliederung des Ostgiebels zuzuordnen war. Demnach besaßen die mit einem rauen materialsichtigen Zementputz überzogenen Fassaden eine Kantengliederung in Form geglätteter einfassender Bänder, die sich auch am Ortgang entlang ziehen (Abb. 9). Die vierflügeligen Fenster des mittleren 19. Jahrhunderts mit ihrem mittig liegenden Kämpfer waren bei diesem Umbau beibehalten worden. Der mit der zukünftigen Nutzung als Alten- und Pflegeeinrichtung verbundene Ausbau des Dachgeschosses setzte den Aufbau von drei Gauben nach Norden und vier gleichen Gauben nach Süden voraus (Abb. 10). Abweichend vom restauratorischen Befund für die Fassung um 1900, nämlich materialsichtige Putzfassaden , erhielten die Fassaden einen Anstrich in Rotocker, was mit der barocken Prägung des Außenbaus insbesondere durch das hohe Mansarddach und mit der Bedeutung des Denkmals als Hospitalgebäude des 18.Jahrhunderts stärker korrespondiert.

In einem noch ausstehenden dritten Bauabschnitt wird der Ausbau des noch im Rohbau befindlichen Gebäudeinneren sowie die Ergänzung eines Aufzugs- und Treppenhausanbaus am östlichen Giebel erfolgen (Abb. 11). Alles in allem kann das Vorhaben als Beispiel dafür dienen, dass durch die Denkmalförderung nicht nur ein Objekt erhalten wird, sondern dieses außerdem den Ausgangspunkt für soziales Leben in historischer Kontinuität bildet.

Bettina Gnekow

Anmerkungen:

* Torsten Rütz, Penkun, Hospitalhaus St. Georg, Julian-Marchlewski-Weg 2. Bericht zur baugeschichtlichen Untersuchung, Dezember 2013.

Denkmal des Monats Juni 2016

Revitalisierung einer historischen Seniorenanlage. Das ehemalige Spital in Penkun.

Abb. 1. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Ansicht von Süden, 2011.

LAKD M-V, LD, B. Gnekow

Abb. 2. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Grundriss Erdgeschoss, Baualtersplan, 2015.

T. Rütz, Greifswald

Abb. 3. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Grundriss Dachgeschoss, Baualtersplan, 2013.

T. Rütz, Greifswald

Abb. 4. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Erdgeschoss, Raum 04, ehem. Kochstelle, 2015.

LAKD M-V, LD, B. Gnekow

Abb. 5. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Dachgeschoss, Blick nach Westen, 2011.

LAKD M-V, LD, B. Gnekow

Abb. 6. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Dachgeschoss, Blick nach Südosten, im Vordergrund der nordwestliche Raum, 2015.

LAKD M-V, LD, B. Gnekow

Abb. 7. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Dachgeschoss, Blick nach Westen, 2015.

LAKD M-V, LD, B. Gnekow

Abb. 8. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Erdgeschoss, Raum 13, Innenwand, 2015.

LAKD M-V, LD, B. Gnekow

Abb. 9. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Westgiebel, 2015.

LAKD M-V, LD, B. Gnekow

Abb. 10. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Ansicht von Süden, 2015.

LAKD M-V, LD, B. Gnekow

Abb. 11. Penkun, Lkr. Vorpommern-Greifswald, Hospital St. Georg, Ostgiebel, 2015.

LAKD M-V, LD, B. Gnekow