Durch Feindeinwirkung zerstört. Der Flugzeugabsturz in Roggow am 11. April 1944

Archivalie des Monats April 2023

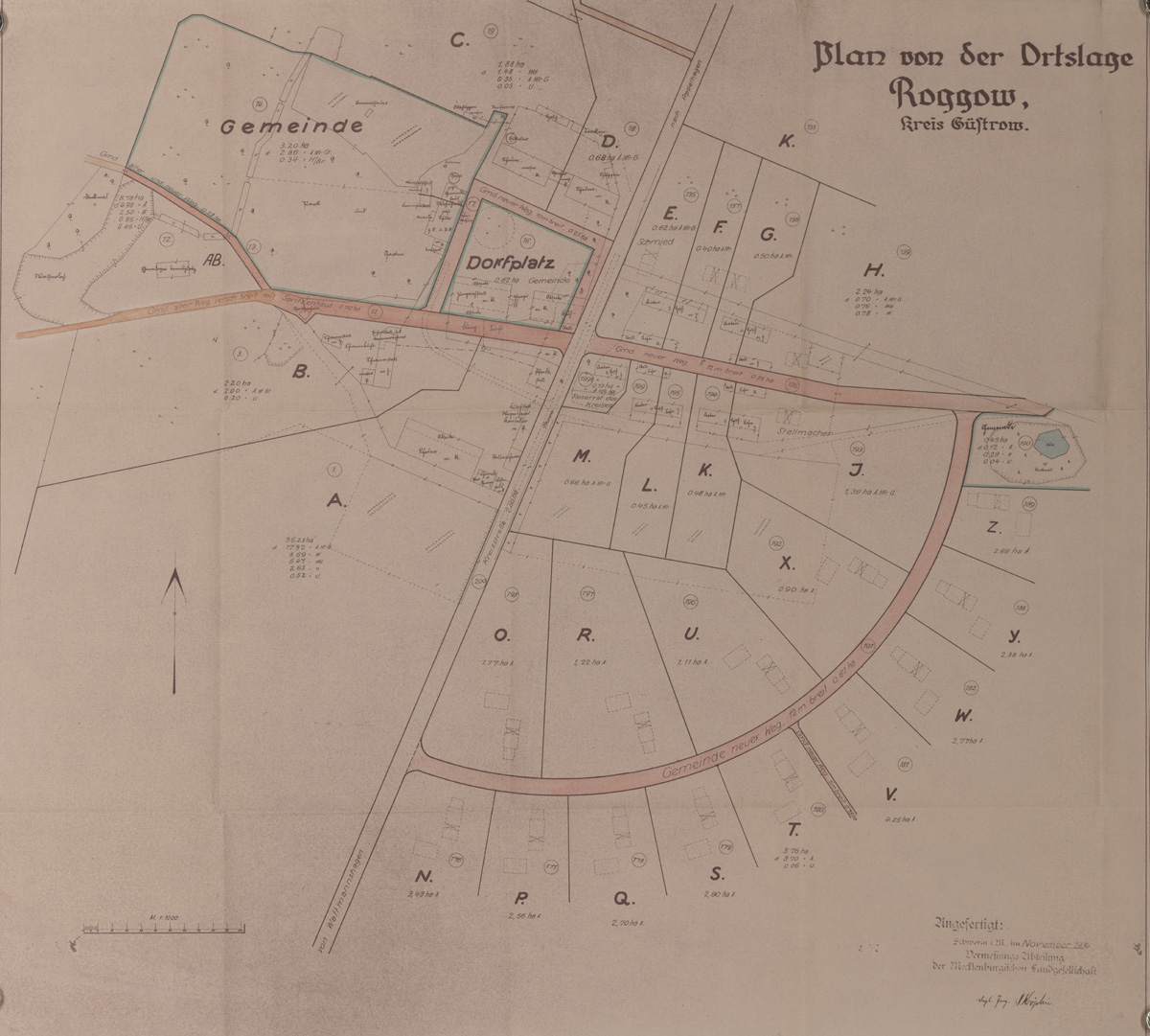

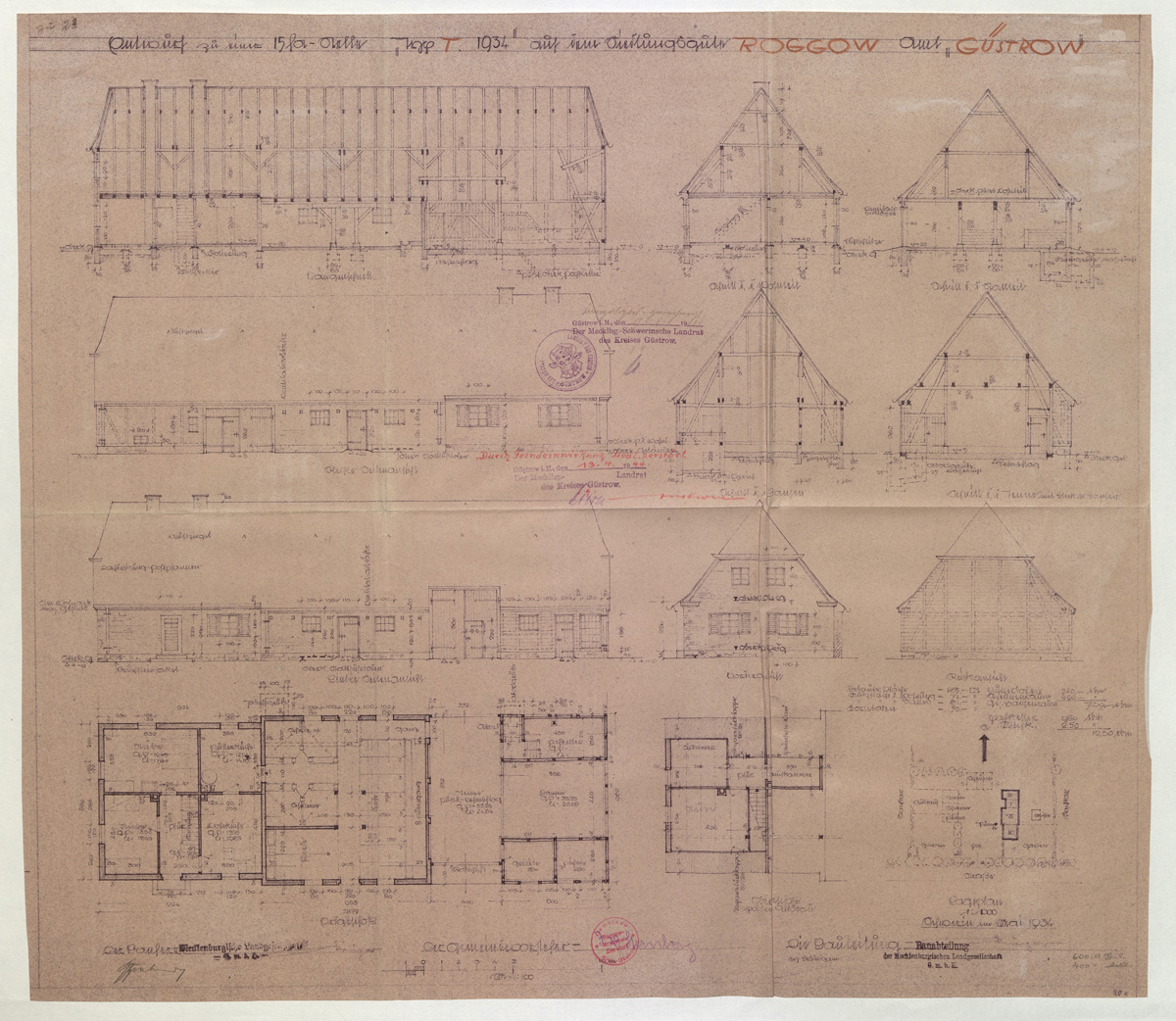

Abb. 1: Aufteilungsplan von Roggow mit Kennzeichnung der Siedlerstellen (LHAS, 5.12-9/1, Nr. 259)

Abb. 1: Aufteilungsplan von Roggow mit Kennzeichnung der Siedlerstellen (LHAS, 5.12-9/1, Nr. 259)

Als die Siedlerfamilien Heinrich Sundermann und Wilhelm Sternberg in Roggow bei Lalendorf am 10. April 1944 zu Bett gingen, konnten sie schwerlich ahnen, dass am nächsten Tag all‘ ihre Gewohnheiten gebrochen sein würden. Am 11. April 1944 gegen 13.45 Uhr geriet die sogenannte Siedlerstelle T in Brand, zwei Bewohnerinnen verloren ihr Leben. Wenig zuvor war bereits die Siedlerstelle A in Mitleidenschaft gezogen worden. Ursächlich war ein amerikanischer Bomber, der allerdings nicht das kleine Dorf ca. 40 km südöstlich von Rostock attackierte, sondern – so mutmaßte das für zivile Kriegssachschäden lokal zuständige Landratsamt Güstrow – abgeschossen von deutschen Jägern auf die Gemeinde stürzte.

Das Flugzeug war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den zweiten der beiden Luftangriffe involviert, den die US-Air Force am 11. April auf Rostock führte. Die erste Welle mit etwa 80 Maschinen überzog die Stadt 11.07-11.53 Uhr, die zweite mit etwa 200 Maschinen 13.15-13.35 Uhr. Der erste Angriff traf die Arado-Flugzeugwerke in Warnemünde heftig, der zweite führte zu schweren Schäden im Heinkel-Zweigwerk in der Bleicherstraße, am Güterbahnhof, an zwei nicht näher benannten Kliniken, an den NSDAP-Kreis- bzw. Kreisamtsleitungen Rostock-Stadt und –Land, an Wohnbebauung sowie nicht zuletzt an der katholischen Christuskirche am Schröderplatz. Die Rede war zunächst von ca. 80 Toten, darunter acht Schutzsuchende in der Sakristei des Gotteshauses, von 120 Verletzten und 4-5.000 obdachlos Gewordenen.

"Die Rostocker Bevölkerung hat den schweren Angriff," so berichtete der zuständige SD-Abschnitt Schwerin, "mit guter Haltung durchgestanden." Allerdings habe "auch bei diesem Angriff die geringe Anzahl der zum Schutze Rostocks eingesetzten Flakbatterien Erstaunen und Befremden ausgelöst." Selbiges galt für die wenigen deutschen Jäger in Aktion, so dass amerikanischen Begleitjäger den eigenen Bomberverband weitestgehend unbehelligt hin und zurück geleiten konnten. Die Attacke geschlossener Bomberverbände am helllichten Tage wirke sich, so berichtete der SD weiter, auf die Stimmung der Bevölkerung "besonders ungünstig aus." Vor allem aber fehle es vor Ort an Nachvollziehbarkeit für eine im Rundfunk vermeldete "Luftschlacht über Rostock", während die fünf von Rostock aus wahrgenommenen Abschüsse durch die wenigen Flakgeschütze als stolze Quote goutiert wurden.

Zeitliche Nähe und die den deutschen Jagdflugzeugen attestierte Schwäche sprechen dafür, dass eines der fünf erwähnten Flakopfer das Unglück in Roggow auslöste. Noch am Tag des Absturzes übernahm der Fliegerhorst Güstrow das Flugzeugwrack und das Landratsamt wusste über die Besatzung, dass sie mit Fallschirmen abgesprungen sei und ein Mitglied derselben etwa 20 km nördlich in Groß Ridsenow festgesetzt wurde. Möglicherweise hatte er das "Glück", als Kriegsgefangener behandelt zu werden. Zwar redete sich der zuständige mecklenburgische Gauleiter Friedrich Hildebrandt bisweilen in Rage und forderte, abgeschossene Piloten nicht der Wehrmacht zu übergeben, sondern sie sogleich zu "kassier[en] oder um[zu]legen". In Sachen Lynchjustiz durfte er, zumindest dem SD-Bericht zum 11. April zufolge, auf Zustimmung rechnen: "Der größere Teil der Bevölkerung verlangt, daß die abgeschossenen Flieger totgeschlagen bezw. erschossen werden sollten. Nur eine kleine Minderheit bedauert die feindlichen Flieger und meint, daß sie nach den Regeln der Genfer Konvention behandelt werden müßten." Entsprechende Lynchbefehle gaben Adolf Hitler und Friedrich Hildebrandt jedoch erst etwas später, am 21. Mai bzw. am 21. Juni 1944.

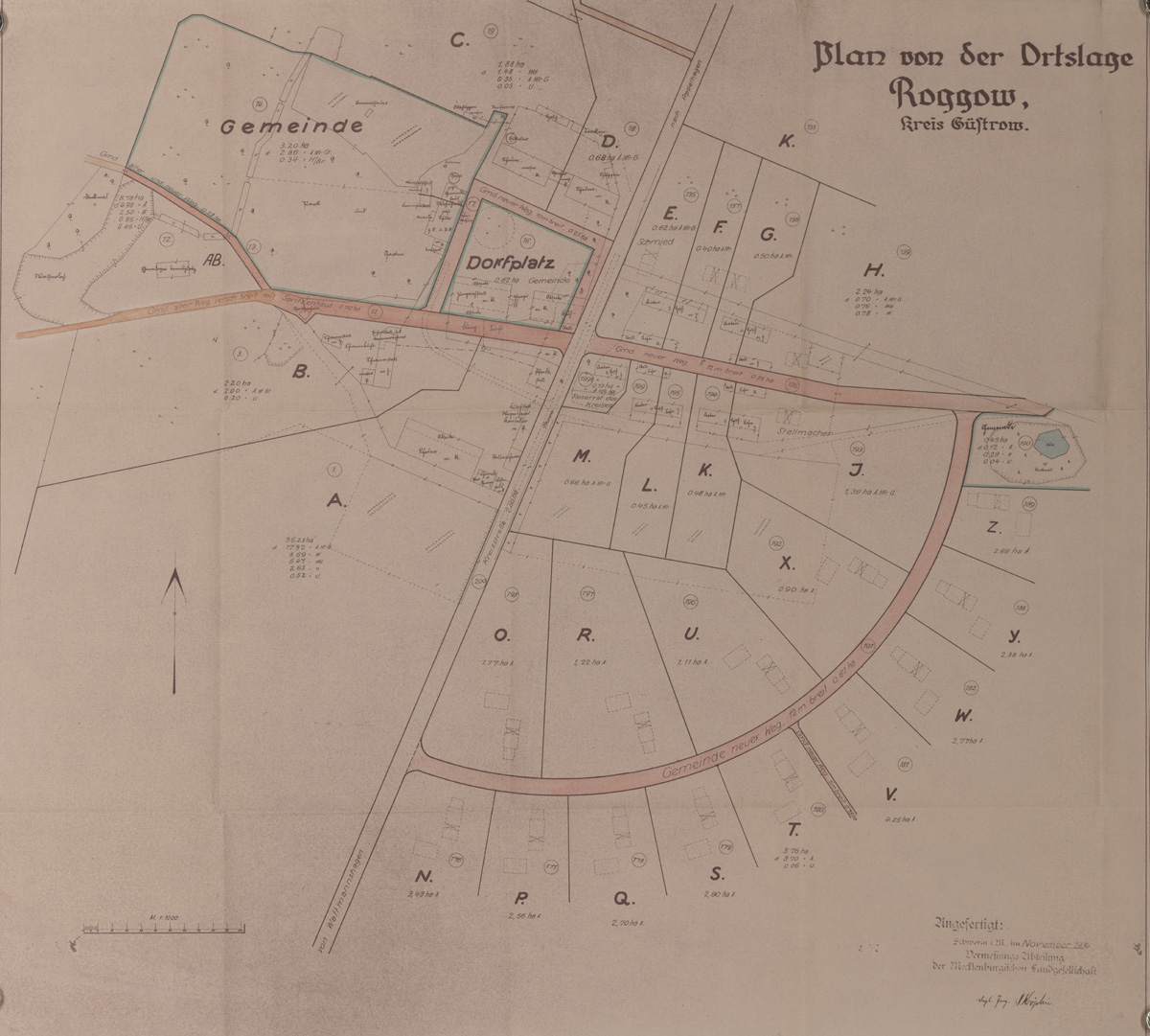

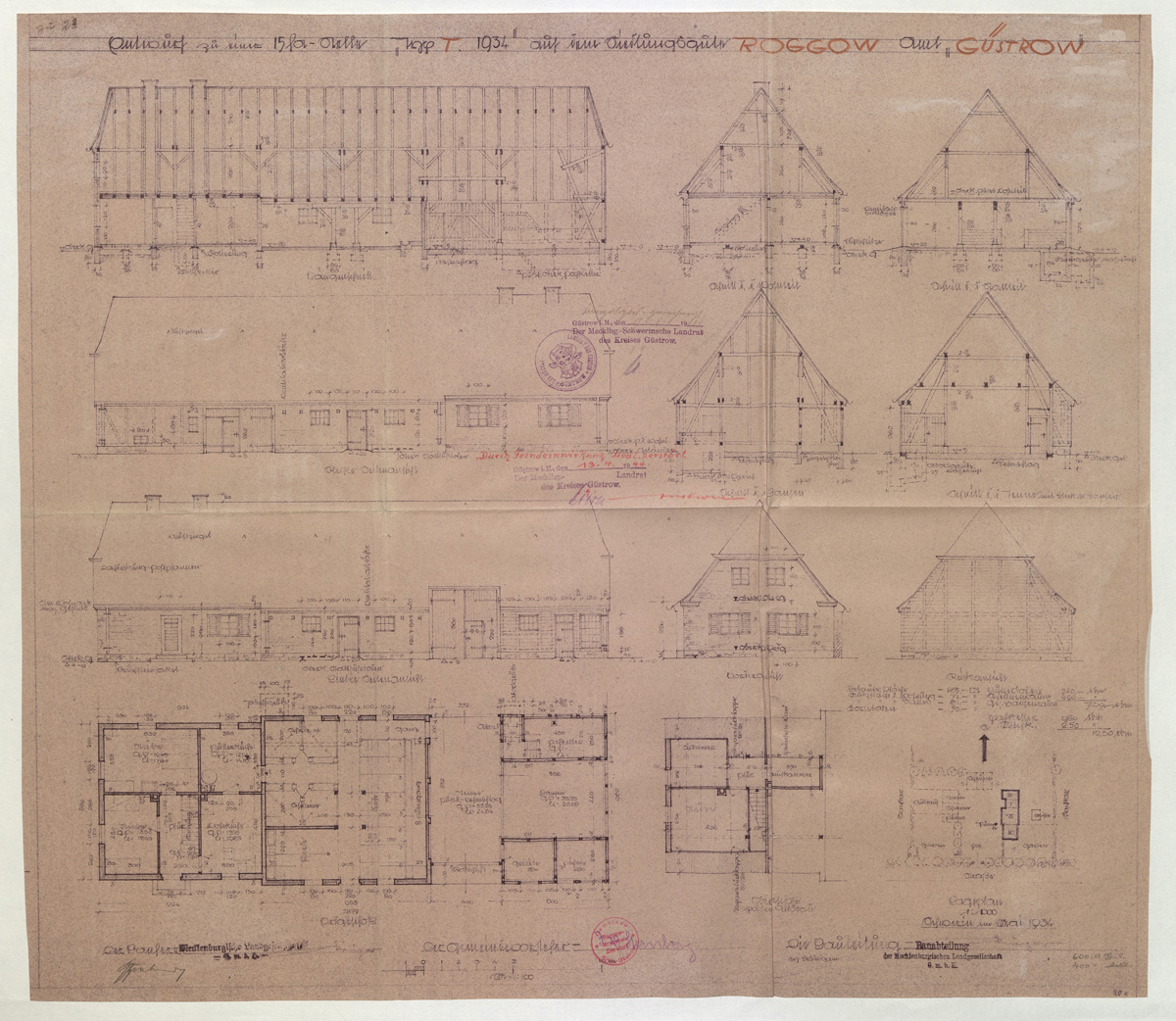

Abb. 2: Plan der Siedlerstelle T in Roggow von 1934, mittig Eintrag des Landrates des Kreises Güstrow vom 13. April 1944 „Durch Feindeinwirkung Siedl. zerstört“ (LHAS, 5.12-9/1, Nr. 763)

Abb. 2: Plan der Siedlerstelle T in Roggow von 1934, mittig Eintrag des Landrates des Kreises Güstrow vom 13. April 1944 „Durch Feindeinwirkung Siedl. zerstört“ (LHAS, 5.12-9/1, Nr. 763)

Ungefähr solange mussten sich auch, ohne dass ein zeitlicher Zusammenhang bestand, die beiden betroffenen Familien in Roggow bis zum Anlauf staatlicher Hilfe für die Regulierung ihrer Schäden gedulden. Basis war die Kriegssachschädenverordnung vom 30. November 1940, die griff, wenn Dritte wie etwa Versicherungsunternehmen keinen Schadenersatz leisteten. Die Beauftragung der Schätzung des Schadens an der Bauernstelle Sternberg erfolgte bereits am 12. April, als die zuständige Abteilung des Landratsamtes noch nicht einmal genau im Bilde war, ob Hermann oder Wilhelm Sternberg betroffen war. Die Feststellung, der Schornsteinkopf sei abgerissen sowie das Pappdach mit Schalung und Sparren beschädigt, erfolgte am 13. und einen Tag später bestätigte das Landratsamt die Schätzung der Instandsetzungskosten. Am 15. Mai unterzeichneten Landrat und Wilhelm Sternberg, der im Übrigen bei den Heinkel-Werken in Rostock tätig war, die Regulierungs- und Abfindungsvereinbarung über 261 RM. Die Rechnung über die Dachdeckerarbeiten datierte dann aber erst Anfang November.

In die Regulierung des gravierenderen Schadens an der "durch Feindeinwirkung zerstörten" Siedlerstelle von Heinrich Sondermann schaltete sich offensichtlich die Landesbauernschaft ein. Sie beantragte die Bereitstellung einer sogenannten bäuerlichen Notunterkunft, d.h. einer Wohn- und Stallbaracke sowie eines Mehrzweckbehelfsbaus. Die Auslieferungsanweisung des Baubevollmächtigten bei der zuständigen Rüstungsinspektion nebst Freigabeschein für 15 t Bauzement datierte am 26. Mai, über den weiteren Fortgang ist bisher nichts bekannt.

Dr. Matthias Manke

2024

- April: Warum die Äbtissin von Ribnitz 1499 das Kloster wechseln wollte. Eine Urkunde Papst Alexanders VI. (1492-1503) wirft Fragen auf

- März: Als Mecklenburg-Vorpommern Geschichte ward oder: Wie Vorpommern 1947 von der politischen Landkarte verschwand

- Februar: „Pommern“ und Karenz. Was 1909 einen Ballon aus Greifswald mit einer mecklenburgischen Häuslerei verband

- Januar: Der Geist der Bücher und der Menschen ist unantastbar. Dritte Rede von Adolf Glaßbrenner, gehalten am 11. Dezember 1847 im Gewerbeverein Neustrelitz

2023

- Dezember: Umgehende Drahtantwort. Wie Hans Wendt 1918 die Neustrelitzer Regierung unter Druck setzte

- November: Das letzte Lebensjahr des letzten regierenden Großherzogs von Mecklenburg

- Oktober: Grundrechte für das mecklenburgische Volk. Das Staatsgrundgesetz für Mecklenburg-Schwerin vom 10. Oktober 1849

- September: Eine Luftaufnahme aus dem Jahre 1903? Die Warnemünder Hafeneinfahrt aus der Vogelperspektive

- August: Der Reuterstein in Findenwirunshier

- Juli: Zur Buße eheliche Enthaltsamkeit: Johann IV., Herzog von Mecklenburg (1384-1422), und Katharina von Sachsen-Lauenburg (†1450) hatten unerlaubt geheiratet

- Juni: Der Traum von Carl Gantzel oder wie ein Malermeister aus Lübz 1899 beinahe das Luftschiff erfand

- Mai: Die Entführung eines Königs

- April: Durch Feindeinwirkung zerstört. Der Flugzeugabsturz in Roggow am 11. April 1944

- März: Amouren des Herzogs Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin: Friederike Saal und ihre Töchter

- Februar: Ein Todesfall und zwei Heiraten - Herzog Magnus II. von Mecklenburg (1441–1503) und Herzogin Sophie von Pommern (†1504) gingen lieber auf Nummer sicher

- Januar: "Empörende Entwürdigung des Hauses". Rauchende Militärs, ausschweifende Flüchtlinge und sowjetische Besatzer im Geheimen und Hauptarchiv Schwerin

2022

- Dezember: Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin beim Eishockey

- November: Die Inszenierung des Fotografen. Eggert Hansen und das Fährschiff „Friedrich Franz IV.“

- Oktober: Hinter den Kulissen: Archivarische Magazinarbeit im Wandel der Zeit

- September: 2.000 Mark für einen Fürsten - Anastasia von Mecklenburg versucht 1287, ihren Gemahl aus mamlukischer Gefangenschaft freizukaufen

- August: Der wesentliche Grundstock der ehemaligen Landesbibliothek Neustrelitz: Urkunden zur Schulenburgschen Büchersammlung

- Juli: Die Alterspräsidentin eröffnet den Landtag. Die DNVP-Politikerin Klara Schleker

- Juni: In Teterow am Tag nach Mai? Die Landung des Zeppelins "Hansa" am 21. Juni 1914

- Mai: Die Hebung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" vor Stralsund 1947

- April: Von ‘ner Dicke sondergleichen … Ein Laiengedicht über die Ivenacker Eichen aus dem Jahr 1899

- März: Mehr als Worte: Der mecklenburgische NS-Staatsminister Friedrich Scharf in der bildlichen Überlieferung

- Februar: Der zerstörte jüdische Friedhof Schwerin im Jahr 1945

- Januar: Die Erbverzichtserklärung der britischen Königin Sophie Charlotte

2021

- Dezember: Sommer und Winter. Zwei Fotografien des Gutshauses Niekrenz aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts

- November: Bildbriefköpfe der Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin

- Oktober: Als Landtag im Theater war. Der Plan des Lehrers Willi Ruhe für die mecklenburg-schwerinschen Landtage 1919-1933

- September 2021: Domweihe in "wüster Einöde"

- August: Der Bevollmächtigte des Präsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Vorpommern

- Juli: Als die Recknitz-Brücke zum Bindestrich wurde. Die unfreiwillige Fusion zwischen dem mecklenburgischen Ribnitz und dem pommerschen Damgarten

- Juni: Der Erbprinz steigt auf den Thron. 1785 folgt Friedrich Franz I. in Mecklenburg-Schwerin auf Herzog Friedrich den Frommen

- Mai: 300 Jahre Tiergarten Neustrelitz: Vom herzoglichen Jagdrevier zur öffentlichen Erholungslandschaft

- April: "Auf einem Schild mittlerer Größe gemahlt". Das Hoheitszeichen des großherzoglich mecklenburg-schwerinschen Konsulates in Bremen

- März: Die älteste Karte der Stadt Schwerin aus dem Jahr 1740

- Februar: Der grobe Gottlieb zu Dannenwalde. Was einen flüchtigen Strafgefangenen mit einer toten Preußenkönigin und sowjetischen Raketen verbindet

- Januar: Wiederentdeckung einer alten Innovation: Das Flettner-Rotorschiff in Mecklenburgs Vergangenheit und Gegenwart

2020

- Dezember: Macht die Betriebe winterfest! DDR-Gewerkschaft plakatiert 1963 die Unbilden des Winters

- November: Das Photographische Album aus Mecklenburg von A. Mencke & Co. Wandsbek

- Oktober: "Geburtsurkunde" des Landes Mecklenburg-Vorpommern? Wilhelm Höckers Protokollnotiz zum 8. Juli 1945

- September: 800 Jahre Kloster Dobbertin. Die erste evangelische Klosterordnung stammt von 1572

- August: Einer der schönsten Prospecte. Der Rostocker Hafen vom Ballastplatz aus, gezeichnet um 1847

- Juli: Der Große Stadtbrand 1842. Hamburgs Dank für Mecklenburgs Hilfe

- Juni: Theodor Ackermanns mecklenburgischer Cholera-Atlas von 1859: Das Beispiel Dargun

- Mai: Kriegsende 1945: Massensuizid in Stavenhagen

- April: Register des Grauens. Das Sterbezweitbuch des Standesamtes Ivenack 1945

- März: In 120 Jahren: Vom Hirschgarten am Forstgehöft zum europäischen Spitzenzoo in Rostock

- Februar: Unter Kreuzband. Kommunikation des großherzoglichen Konsulates Riga

- Januar: "das wirksamste Mittel": Juden als Lotterieeinnehmer in Mecklenburg-Schwerin

2019

- Dezember: Als die Kirche Recht sprach - Die Stiftung des herzoglichen Konsistoriums in Rostock am 8. Februar 1571

- November: 1419: Papst Martin V. erlaubt die Stiftung einer Universität in Rostock und stattet sie mit Privilegien aus

- Oktober: "Wichtig für die Identität des Landes". Die Verfassung Mecklenburg-Vorpommerns

- September: Seltenes Bilddokument einer mecklenburgischen NS-Formation

- August: "Papa Frahm": Die mecklenburgischen Wurzeln eines deutschen Bundeskanzlers

- Juli: Liste der Schande? „Franzosenkinder“ in Mecklenburg-Vorpommern

2015

2014

2013

2012

- November: Maßnahmen zur Abwehr der Cholera

- September: Es bimmelt! - Ein Hilferuf an die Bevölkerung, bei der Bergung der Kartoffelernte zu helfen

- Juli: Die Bombardierung Ratzeburgs 1693

- Juni: "Ein güste Kindelbier" – Wenn Laien Taufe spielen

- Mai: Aus dem Tagebuch einer Hebamme

- April: Sportplätze für den Frieden – Wie der Fußball auf die Güter Mecklenburgs kam

- März: Wertvolles Salz

- Februar: Feuer, Wasser, Krieg und andere Katastrophen

- Januar: Spionageabwehr in der mecklenburgischen Provinz

2011

- Dezember: Tilgung des Wolfes

- November: Von Blutsaugern und Geisterbeschwörern

- Oktober: Das Gebäude des Landeshauptarchivs in Schwerin wird 100 Jahre alt

- September: Königliche Hochzeit in Mecklenburg-Strelitz vor 170 Jahren

- August: Blitzeinschlag in der Schweriner Schelfkirche anno 1717

- Juli: Das Landeshauptarchiv in Schwerin - 100 Jahre in Bildern

- Juni: Tanzen verboten - Das ausschweifende Leben des Schulzen Godejohann

- Mai: Ehm Welk und der beschwerliche Aufbau der Volkshochschule Schwerin vor 65 Jahren

- April: Abschied vom Amt

- März: Teterow - eine Ansicht aus dem Jahr 1845

- Februar: Du bist, wo du in der Kirche sitzt

- Januar: Hieroglyphen im Landeshauptarchiv Schwerin. Historische Sensation oder originelle Momentaufnahme?

2010

- Dezember: Über Stock und über Stein … Guthendorfer Vieh im Brünkendorfer Roggen

- November: Eine Prachtausgabe für den Oberst Baron Gerhard von Langermann

- Oktober: Restaurierung eines Transparentobjekts aus den Schlossmappen des Landeshauptarchivs Schwerin

- September: Farbige Zeichnungen dänischer Militäruniformen im Nachlass eines Mecklenburgers

- August: Austernzucht in der Ostsee

- Juli: Bunt und kreativ versus Staub und Aktenmief - Das Beerdigungsbuch von Klütz

- Juni: Der Feldzug gegen Mirow

- Mai: Der älteste Stadtplan der Schweriner Vorstadt von 1804

- April: Von Protektoren, hohen Beförderern und ordentlichen Mitgliedern - Matrikelbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte

- März: Die Schweriner Stadtsiegel

- Februar: Verordnung gegen Holzdiebereien in den Königlich Schwedischen Waldungen des Amtes Neukloster

- Januar: Schmuggel an Pommerns Küste - Die Beschlagnahmung der Schiffe "Orion" und "Goede Hoop" im Mai 1808 in Kolberg

2009

- Dezember: Friedrich Wilhelm Buttel - Ein Zeitgefährte von Adolph Demmler

- November: Der Heilige Antonius von Sülten

- Oktober: Neue Plätze für die Toten – Grabkultur in Picher im 18. Jahrhundert

- September: Vineta, die versunkene Metropole des Nordens auf einer Karte schwedischer Landmesser

- August: Der Bau einer "Klein-Kinder-Schule" – Ein Projekt von Hermann Willebrand

- Juli: Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein – die Ostseewochen im Bezirk Rostock

- Juni: Großherzog Friedrich Franz IV. in seinem ersten Automobil im Jahr 1901

- Mai: Zuflucht im Pfarrhaus

- April: Patent gegen die Prozesssucht – Herzog Friedrich wehrt sich 1776 gegen zudringliche Untertanen

- März: TERRA- Schlepper, das Pferd der Zukunft

- Februar: Die Macht der Bilder. Der 30000. Heimkehrer aus sowjetische Kriegsgefangenschaft

- Januar: Schwerin wird verkauft

2008

- Dezember: Elektronische Akten im Archiv der Zukunft

- November: Der lange Weg zum Wiederaufbau von St. Marien in Neubrandenburg

- Oktober: Mecklenburg und die deutschen Währungsreformen im 20. Jahrhundert

- September: Schicksalsjahr 1866 – Das Ende der mecklenburgischen Selbständigkeit

- August: 2.23-4 Kriminalkollegium Bützow (1812-1879) Nr. 647

- Juli: Der Landesgrundgesetzliche Erbvergleich von 1755

- Juni: Der "Löwe aus Mitternacht" streckt seine Pranke nach Mecklenburg aus

- Mai: Mecklenburg im 16. Jahrhundert

- April: Sternberg 1492 und die Folgen

- März: Ein Schatz im Landesarchiv Schwerin

- Februar: Ossenköpp – zur Geschichte der mecklenburgischen Wappenfigur

- Januar: 1158: Papst Hadrian IV. bestätigt das Bistum Ratzeburg

2007

- Dezember: Kuriose Postkarten

- November: 1812 – November: Anweisung der Militärverpflegungsdirektion Rostock

- Oktober: Zeitkritische Dichtung oder "Spottlied über die heutige demokratische Bewegung"?

- September: Die letzte Fürstenhochzeit im regierenden Haus Mecklenburg

- August: Der Ernstfall war vorbereitet - Ein Dokument zum 13. August 1961

- Juli: Unter dem Dach des Landeshauptarchivs

- Juni: Tagebuch einer Reise nach Brasilien im Jahre 1824

- Mai: Stiftung eines Ordens für die Konventualinnen der Landesklöster Dobbertin, Malchow und Ribnitz