Denkmal des Monats Februar 2026

Das Gutshaus in Zühr und der Verbleib der bemalten Wandbespannungen aus dem Rokoko

In dem südlich von Wittenburg gelegenen Dorf Zühr hat sich ein Gutshaus erhalten, das ursprünglich über eine reiche Ausstattung von gemalten Wandbespannungen verfügte (Abb. 1). Das imposante Gutshaus in Eichensichtfachwerk von zwei Geschossen, dreizehn Achsen und einem hohen Walmdach mit vier Schornsteinköpfen liegt im Südwesten des Ortes Zühr umgeben von einer ausgedehnten Parkanlage im landschaftlichen Stil. Das als Grünanlage angelegte Vorfeld wird von zwei fachwerksichtigen Gebäuden flankiert, die 1939 in der Zeit der Aufsiedlung entstanden sind.

Abb.2. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus von der Gartenseite aufgenommen von A. Mencke & Co., um 1875.

(Deutsche Fotothek Dresden, Aufn.-Nr.: df_pos-2004-f_0000002_026)

Abb.2. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus von der Gartenseite aufgenommen von A. Mencke & Co., um 1875.

(Deutsche Fotothek Dresden, Aufn.-Nr.: df_pos-2004-f_0000002_026)

Das Gutshaus entstand lt. Wappeninschrift im Giebelfeld des Mittelrisalits 1720 unter Friedrich von Zühle(n)1, einer von drei Söhnen von Hans Ernst von Züle. Er übernahm das alte Familiengut 1710 in Erbfolge. Friedrich von Züle ( † 28. Oktober 1752 auf Zühr) stand in Militärdiensten und war königlich polnisch-sächsischer General der Kavallerie.2 Das barocke Fachwerkgutshaus zeigte im 18./19. Jahrhundert ein anderes Erscheinungsbild, da das Fachwerk hell überschlämmt war (Abb. 2). Das Sichtfachwerk ist eine Fassung aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das stattliche Gutshaus ist eines von wenigen erhaltenen Fachwerkgutshäusern aus der Zeit um 1680-1730 in Mecklenburg-Vorpommern und besitzt eine erhöhte gestalterische Qualität. Die spiegelbildlich angelegte Fassade zeigt eine zurückhaltende, schlichte Gestaltung und wird geprägt durch die regelmäßige Anordnung der Fenster mit gerader Verdachung, den Mittelrisalit mit Dreiecksgiebel und die Betonung der Mittelachse. Dadurch entsteht eine durch den Architekten bewusst herbeigeführte verhaltene Repräsentativität, wie sie dem künstlerischen Empfinden der Zeit für Bauten auf dem Land entsprach. Ein umlaufendes Traufgesims und ein breites geschosstrennendes Gesims akzentuieren das Gebäude in der Horizontale. Oberhalb der Hauseingangstür ist ein kleines Wappenrelief angebracht, das auf die Familie von Graevenitz verweist. Major Carl von Graevenitz erwarb das Gut 1830/31.3 Unter den von Graevenitz erfolgten Umbaumaßnahmen am Gutshaus. So ist an der Fassade das über der Haustür liegende breitere Fenster mit Segmentbogenabschluss und einer Zierverkleidung neu eingebracht worden. Die Gartenseite und die rechte Giebelseite wurden massiv erneuert und verputzt sowie gartenseitig ein Altan mit Gusseisensäulen vorgesetzt und für die Erschließung eine neogotische Doppelflügeltür sowie Eisenfenster mit einer Buntverglasung eingebracht (Abb. 3). Inschriftlich sind die Baumaßnahmen auf das Jahr 1863 datiert. Der Balkon ist nach 1968 verändert worden, die ursprüngliche Gestaltung ist auf einem Foto nachzuvollziehen (Abb. 4). Alle Fenster des Hauses sind erneuert, es wurde die Fenstergliederung von 1863 aufgenommen, die barocken Fenster wiesen eine Vierteilung auf.

Abb. 5. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus barocke Treppe, um 1937.

(LAKD M-V/ LD, Fotosammlung)

Abb. 5. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus barocke Treppe, um 1937.

(LAKD M-V/ LD, Fotosammlung)

In dem nur teilweise unterkellerten Gutshaus liegen in der Breite des Mittelrisalits die ehemalige Vorhalle von 7x9 Metern (heute durch zwei Zwischenwände verkleinert) und das gleich breite, aber längere Treppenhaus mit einer monumentalen, zweiarmigen barocken Holztreppe mit Dockengeländer (Abb. 5). Beiderseits des Mittelbaus zieht sich ein Mittellängsflur bis zu den Giebeln an dem nach vorn und hinten Zimmer und ehemalige Wirtschaftsräume liegen, die teilweise miteinander verbunden sind. Der Saal im Obergeschoss hat die gleiche Größe wie die Vorhalle im Erdgeschoss, der Mittelflur geht im Obergeschoss durch.

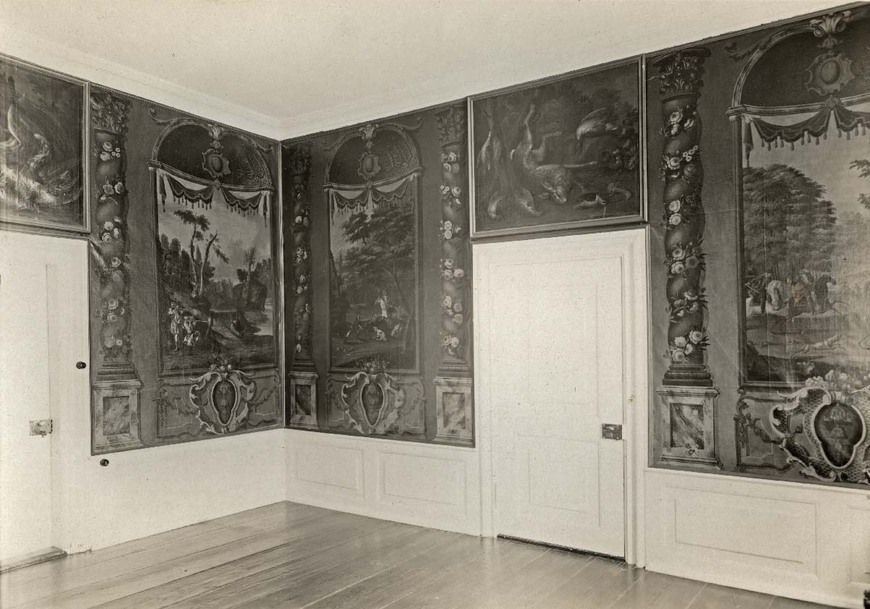

Abb.6. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus, Innenansicht, 1937.

(LAKD M-V/ D, LD, Fotosammlung)

Abb.6. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus, Innenansicht, 1937.

(LAKD M-V/ D, LD, Fotosammlung)

Das Gutshaus verfügte über eine reiche Innenausstattung. 1937 gab es noch in fünf Räumen Wandbespannungen, in anderen Räumen Wand- und Deckenstuck, Paneele und Öfen (Abb. 6). Die gemalten Wandbespannungen stammten stilistisch aus der Zeit des Rokoko und wurden zwischen 1730 und 1750 eingebracht. Sie zeigten für den Rokokostil typische Dekorationsmerkmale mit überbordenden Verzierungen, die Grenzen zwischen Dekorationsmalerei (Stuckimitation) und gemalten historischen und mythologischen Szenen sowie Stillebenmotiven wurden aufgelöst. Das charakteristische Muschelmotiv sowie die asymmetrische Rocaille sind dargestellt. Es gab einen Raum mit Darstellungen der damals aus Frankreich in Mode gekommenen Schäferszenen, den Fetes galantes (Abb. 7), einen weiteren mit mythologischen Inhalten (Venus mit Pferd, Adonis, Juno und der Pfau) (Abb. 8). Im Saal waren Episoden aus den Türkenkriegen von 1683-1699 dargestellt mit Bezug auf das eigene Kriegserleben des Gutsherrn Friedrich von Züle. Über den Kaminen befanden sich Bilder von Friedrich August II., dem Sohn von Friedrich August I. (der Starke), und seiner Frau, Maria Josepha von Österreich (Abb. 9). Das Jagdzimmer beinhaltete Jagdszenen und Stilleben von erlegten Tieren (Abb. 10). In einem weiteren Zimmer gab es Bilder mit Genremotiven in denen der Schlaf, die Ruhe, das Feuer thematisiert wurden (Abb. 11). Die Malereien in den beiden letztgenannten Räumen sind eindeutig holländisch beeinflusst.

Von der Raumausstattung ist heute nur noch Weniges vorhanden. Abgesehen von dem repräsentativen Treppenhaus gibt es noch die Stuckdecke sowie den Mittelteil des originalen Parkettfußbodens im Saal und einige schlichte Stuckdecken mit Rahmenprofilen in anderen Zimmern. Des Weiteren erhalten geblieben sind ein originaler Parkettboden in dem südöstlichen Eckzimmer im Erdgeschoss sowie einige historische Innentüren.

Was weiß man über den Verbleib der Wandbespannungen und über die historischen Umstände? Die sehr umfangreiche Ortsakte zum Gutshaus Zühr im Landesamt für Kultur und Denkmalpflege/Landesdenkmalpflege gibt dazu anschaulich Auskunft.4 Das Gutshaus wurde am 19.6.1936 als Baudenkmal eingestuft und seitdem wird eine Akte geführt.

Mit Vertrag vom 27.6.1936 erfolgte durch Herrn Major von Graevenitz/ Waschow der Verkauf des Gutes Zühr an die Reichsumsiedlungsgesellschaft mbH. Die Besiedlung übernahm die Nord-Südsiedlungsgesellschaft. Die bemalten Wandbespannungen wurden explizit vom Verkauf ausgenommen und blieben im Besitz der Familie von Graevenitz. Man befürchtete, dass ein sachgerechter Erhalt im Gutshaus keine Aussichten habe. Im Gutshaus wurde die Oberverwaltung der Reichsumsiedlungsgesellschaft untergebracht. Für diese Nutzung waren provisorisch Raumunterteilungen vorgenommen worden. Ein Abbruch des Gutshauses stand im Raum, da eine wirtschaftliche Nutzung nicht möglich schien. Von Seiten der Denkmalpflege kam die Idee, einen Reichsjägerhof einzubringen, was jedoch aus Kostengründen abgelehnt und stattdessen eine Streichung aus der Denkmalliste beantragt wurde. Eine Streichung lehnte das Landesamt für Denkmalpflege ab. Die Entscheidung wurde von der Reichsumsiedlungsgesellschaft aus fachlichen Gründen zwar akzeptiert, aber die Möglichkeit der Finanzierung und der Nutzung des Gutshauses in Frage gestellt.

Da die ausgestatteten Räume im Gutshaus für sog. Wirtschaftszwecke genutzt werden sollten und damit eine Gefährdung für die Wandbespannungen bestand, wurden diese abgenommen und im Landesamt für Denkmalpflege in Schwerin aufbewahrt. Bemühungen seitens des Landesamtes für Denkmalpflege im Einvernehmen mit Major von Graevenitz die Wandbespannungen in einem Museum in Dresden – im Gespräch war die Porzellansammlung im Zwinger – unterzubringen, scheiterten. Ebenso wurde eine Hängung in der Orangerie in Neustrelitz von den dort Verantwortlichen abgelehnt.

Im April 1939 erfolgte ein Teilverkauf der als „Panneaux“ bezeichneten Wandbespannungen aus dem Jagdzimmer an Wilhelm Böhler Antiquitäten in München. Eine Aktennotiz vom 24.5.1943 gibt Auskunft, dass die verbliebenen Wandbespannungen aufgrund drohender Fliegerangriffe in das Schloss Schwerin (Räume des Hygienemuseums) gebracht wurden. Am 3.2.1965 erkundigte sich das Institut für Denkmalpflege beim Staatlichen Museum Schwerin nach dem Verbleib der Panneaux und erhielt eine abschlägige Auskunft. Sie wurden nicht aufgefunden. Es wird als wahrscheinlich angesehen, dass die Wandbespannungen vernichtet oder entwendet worden sind, als das Staatliche Museum im Januar 1946 auf Anordnung der Sowjetischen Militäradministration das Schweriner Schloss binnen drei Tagen verlassen musste und das Inventar in Lastwagen fortgeschafft und teilweise auf dem Alten Garten abgekippt wurde.5

Zur Geschichte des Gutshauses Zühr ist weiter bekannt, dass sich hier ein BDM-Heim befunden haben soll. In den 1940er Jahren gelangte es in Besitz des Bischofs von Osnabrück wohl durch eine private Schenkung. Auf einer vom Landesamt für Denkmalpflege erstellten Liste vom Dezember 1947, die 190 Schlösser, Gutshäuser, Ruinen u.a. umfasst, die als Bau- bzw. Geschichtsdenkmäler zu erhalten seien, wird das Gutshaus Zühr aufgeführt. In einem Vermerk von 1947 wird das Gebäude durch die starke Belegung mit Umsiedlern als sehr stark abgenutzt und reparaturbedürftig beschrieben. Seit 1948 erfolgte die Nutzung durch die Katholische Kirche als ein Kinder- und Altenheim, geführt von Hedwigschwestern aus Schlesien. 1964 wurden Instandsetzungsarbeiten am Gebäudeäußeren durchgeführt. 1998 gab es weitere umfängliche Sanierungsmaßnahmen am Gutshaus, das als Sozial-, Wohn-, Arbeits- und Lebensgemeinschaft „St. Josef“ vom Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V. geführt wurde. Seit Ende 2020 ist das Gutshaus nicht mehr in Nutzung, steht nun zum Verkauf und wartet auf einen privaten Eigentümer, der das Gutshaus beleben und instand halten will. Der Verlust der bemalten Wandbespannungen und der stuckierten Wände und Decken sowie der Öfen wiegt schwer.

Beatrix Dräger-Kneißl

Fußnoten

1 Das Wappenrelief befindet sich heute eingemauert über dem neuzeitlichen Kaminofen im Saal.

2 Lisch, Friedrich: Die Familie von Züle, in: MJB Nr.13, 1848, S. 430- 432.

3 Großherzoglich-Mecklenburg-Schwerinscher Staats-Kalender 1831, S. 82.

4 LAKD M-V/LD, Objektakte, Zühr, Gutshaus, Mappe 01

5 siehe dazu: A. Frost: Sammler, Forscher, Kitakinder: Die Nutzung des Schweriner Schlosses von 1913 bis 1990, hrsg. vom Landtag MV, 2013 S. 50-52.

Denkmal des Monats Februar 2026

Das Gutshaus in Zühr und der Verbleib der bemalten Wandbespannungen aus dem Rokoko

Abb.1. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus Fassadenansicht von Nordosten, 2024.

(LAKD M-V/ LD, B. Dräger-Kneißl)

Abb.2. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus von der Gartenseite aufgenommen von A. Mencke & Co., um 1875.

(Deutsche Fotothek Dresden, Aufn.-Nr.: df_pos-2004-f_0000002_026)

Abb.3. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus von der Gartenseite, 2024.

(LAKD M-V/ LD, B. Dräger-Kneißl)

Abb.4. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus, Balkon an der Gartenseite, 1968.

(LAKD M-V/ LD, Fotosammlung)

Abb. 5. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus barocke Treppe, um 1937.

(LAKD M-V/ LD, Fotosammlung)

Abb.6. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus, Innenansicht, 1937.

(LAKD M-V/ D, LD, Fotosammlung)

Abb.7. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus, bemalte Wandbespannung mit Schäferszenen, 1937.

(LAKD M-V/ LD, Fotosammlung)

Abb.8. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus, bemalte Wandbespannung mit mythologischen Szenen, 1937.

(LAKD M-V/ LD, Fotosammlung)

Abb.9. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus, bemalte Wandbespannung mit Schlachtenbildern, 1937.

(LAKD M-V/ LD, Fotosammlung)

Abb.10. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus, bemalte Wandbespannung mit Jagdszenen, 1937.

(LAKD M-V/ LD, Fotosammlung)

Abb.11. Zühr, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Gutshaus, bemalte Wandbespannung mit Genremotiven, 1937.

(LAKD M-V/ LD, Fotosammlung)

2026 - Denkmale des Monats

2025 - Denkmale des Monats

- Dezember: Das Wehrmachtsgefängnis in Anklam

- November: Moderne trifft Tradition: Das Kraftfahrzeug-Instandsetzungswerk „Vorwärts“ in Schwerin

- Oktober: Im Reich des „frechen Dachses“ – Der Wohn- und Arbeitsort Hans Falladas in Carwitz

- September: Die Stadtbefestigung in Parchim – mehr als eine grüne Wallanlage

- August: Die Restaurierung der St. Marienkirche Stralsund am Beispiel der nördlichen Westvorhalle

- Juli: Raumwirkung und Wirkungsraum von Gedenkstätten

- Juni: Griechische Mythologie am Alten Garten in Schwerin - Der Portikusgiebel des Galeriegebäudes

- Mai: Der Senkgarten in Ziethen

- April: Die Werke des Herrn H. - Dem Architekten Heinrich Handorf zum 100. Geburtstag

- März: Ein Ungeheuer mitten in Rostock

- Februar: Die „Blaue Scheune“ in Vitte – ein Künstlerhaus auf der Insel Hiddensee

- Januar: Die Hufschmiede in Altenhagen im Landkreis Rostock

2024 - Denkmale des Monats

- Dezember: Vom Denkmalwert der ländlichen Kirchhöfe und die Kirchhofsmauer in Trent auf Rügen

- November: Ad fontes – Der Glashäger Quellentempel bei Bad Doberan und seine Einbindung in die Kulturlandschaft des Hofgutes Glashagen

- Oktober: Das Giebelbild „Florale Formen“ in Rostock-Schmarl: Inge Jastram im Spiegel ihrer architekturbezogenen Kunst

- September: Das Residenzensemble Schwerin – seit dem 27. Juli 2024 UNESCO-Welterbe

- August: Das Epitaph der Sabine Hedwig von Putbus in der Maria-Magdalena Kirche Vilmnitz – Neue Wege zur Korrosionshemmung für eiserne Haltekonstruktionen

- Juli: Weiterbauen am Denkmal – Umbau, Sanierung und Restaurierung des Gutshauses in Broock

- Juni: Das „Haus der Erholung“ in Ahlbeck – Ein etwas anderes Kulturhaus

- Mai: Letzte Grüße in Mukran. Sowjetische Soldaten und ihr Abzug aus Deutschland

- April: Der Aussichtsturm auf Behm’s Höhe und der Luftkurort „Augustabad bei Neubrandenburg“ – Von der Wiederentdeckung eines kulturlandschaftlichen Zusammenhangs

- März: Großbürgerliches Wohnen im Zeitalter des Historismus – ein Stralsunder Traufenhaus mit langer Geschichte

- Februar: Das Haus eines ehemaligen Assessors des schwedischen Tribunals in Wismar, Beguinenstr. 2

- Januar: Wechselwirkungen zwischen Landschaftsraum und Architektur: Das Herrenhaus und der Park Burg Schlitz in der Mecklenburgischen Schweiz

2023 - Denkmale des Monats

- Dezember: „Masel tov“ dem neuen Eigentümer der ehemaligen Synagoge in Bützow

- November: Arboretum oder kein Arboretum – Der Blücherhof bei Klocksin

- Oktober: Schiffskehlen und Wellen aus Backstein am Gutshaus Groß Salitz

- September: Juno und Ceres, zwei Antikenkopien, vervollständigen das Schweriner Schloss

- August: Das Rathaus der Stadt Marlow

- Juli: Das Buswartehäuschen in Buschvitz – ein Kleinod im Werk von Ulrich Müther

- Juni: Das Bankgebäude Tribseer Straße 1 in Stralsund – Ein „Meisterstück Stralsunder Gewerbefleißes und handwerklicher Qualitätsarbeit“

- Mai: „Im tannenumrauschten Gelbensande [...]“ - Das großherzogliche Jagdhaus und sein Wirkungsraum

- April: Ein hoffnungsloser Fall? Die Sanierungsgeschichte des Wasserschlosses von Quilow.

- März: Paul Korff und sein Einfluss auf die Gestaltung der Außenbereiche um die von ihm gestalteten Gutsanlagen in Mecklenburg

- Februar: Die städtebauliche Gestalt der Gutsanlage in Bristow und ein originelles Geflügelhaus

- Januar: Die Stadthalle in Neubrandenburg

2022 - Denkmale des Monats

- Dezember: Die Märchensäule in Neubrandenburg - ein beliebtes Kunstwerk ist zurück

- November: Die Wandmalereien in der Dorfkirche Lohmen

- Oktober: Architektur zwischen Tradition und Moderne - das Landeskinderheim in Güstrow

- September: Das immaterielle Denkmal - Die Burg in Warin

- August: Die gärtnerisch gestalteten Freiflächen des Erich-Steinfurth-Kindererholungsheims in Zinnowitz

- Juli: Vom Fischereischuppen zum Klubhaus - ein Zeugnis der DDR-Erholungskultur am Specker Hofsee

- Juni: Das Tor zum Paradies – Die Restaurierung der Jugendstilkirche Lebbin

- Mai: Die Richtfunkfeuerstation in Mukran – eine Infrastrukturmaßnahme der frühen DDR an der Ostseeküste

- April: Es klapperte einst eine Mühle am rauschenden Bach – In die Wassermühle Roidin zieht neues Leben ein.

- März: Potentiale erkennen – Synergien nutzen. Fünf Jahre Zusammenarbeit mit der Hochschule Neubrandenburg

- Februar: Das Gutshaus in Lüssow. Die Nutzungsgeschichte und eine kunsthistorische Einordnung.

- Januar: Die Fachwerkstadt Parchim

2021 - Denkmale des Monats

- Dezember: Betonplatten und ihre Geschichte - das DDR-Grenzregime an der Ostsee

- November: Die Wandmalereien von Johannes Friedrich Sass in der Kapelle Stretense

- Oktober: Herzog Carl II. baut preisbewusst in Hohenzieritz

- September: "In des Goldes Scheine wie leuchtest du schön!" Die Siegessäule auf dem Alten Garten in Schwerin

- August: Sehen und Gesehen-Werden - auf den Standort des Betrachters kommt es an

- Juli: Von Fischern, Bauern und Büdnern – Die Büdnerei 165/166 in Wustrow auf dem Fischland

- Juni: Die Dorfkirche Buchholz in der Mecklenburgischen Seenplatte – ein bau- und kunsthistorisches Kleinod in mehrfacher Hinsicht

- Mai: Lehrerbildung und Blindenfürsorge in Neukloster. Ein neugotisches Baudenkmal

- April: Der deutsch-deutsche Archimedes – von Berlin über Würzburg nach Güstrow

- März: Die Blutbuche - Gartenkunst im Zeichen des Klimawandels

- Februar: Eine Vision wird Realität. Die Kulturkirche St. Jakobi in Stralsund hat wieder eine Orgel

- Januar: Der Architekt Paul Bonatz und das Getreidesilo im Rostocker Hafen von 1935. Ein Vorratsbau für den Krieg zwischen Monumentalität und Heimatstil

2020 - Denkmale des Monats

- Dezember: Die Karl-Krull-Grundschule in Steinhagen. Ein Schulbau auf dem Land der etwas anderen Art.

- November: Die Stubnitz-Lichtspiele in Sassnitz

- Oktober: Sie sind wieder da! Der Teepavillon des Schweriner Schlosses hat seinen Skulpturenschmuck zurückerhalten

- September: Die Villa der Gräfin von Schwicheldt - ein Frühwerk von Paul Ludwig Troost in Schwerin

- August: Noch ein vergessener Engel kehrt zurück. Der Taufengel der Kirche in Zahrensdorf

- Juli: "Ein Held [...] im Dienste seiner Kunst" - Das Grabdenkmal für Otto Drewes auf dem Alten Friedhof in Schwerin

- Juni: Verwunschener Gedächtnisort im Karower Gutswald - das Schlutius-Mausoleum

- Mai: Die gotische Kapelle Sankt Georg in Neubrandenburg - Instandsetzung der barocken Dachüberformung

- April: Der Kulturpark in Neubrandenburg - Zeugnis der Nachkriegsmoderne und heutiger Freizeitort

- März: Die Poetisierung der Landschaft - ein ungewöhnliches Wandbild von 1982 sucht einen neuen Standort in Schwerin

- Februar: Vorgestellt. Das Gutshaus in Wolkow bei Demmin.

- Januar: "Gestorben wird immer" - die Trauerhalle auf dem Waldfriedhof in Schwerin

2019 - Denkmale des Monats

- Dezember: Dorfkirche Bütow, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte - Die erste nachreformatorische Fachwerkkirche Mecklenburg-Vorpommerns

- November: Der Alte Hafen in Wismar im Wandel der Zeit

- Oktober: Die Restaurierung der Wandmalereien von Willi Schomann im Chor der St.Marienkirche Parchim

- September: Ein Giebelhaus in Parchim - Das Haus Lindenstraße 6 bekommt eine neue Nutzung

- August: "Kubische Klarheit" zwischen historischen Giebelhäusern: Das Bankgebäude von Hans Poelzig in Wolgast - schon vor der Erbauung ein Fall für die Denkmalpflege

- Juli: Der Pultengel aus der Dorfkirche Lüssow

- Juni: Eine Zierde für die Residenz - Anmerkungen zur Geschichte der Kirche in Görslow

- Mai: Klassenfahrten und ein Hauch von Exotik in Dreilützow

- April: Die Instandsetzung des Kirchturmes von Sankt Petri in Altentreptow

- März: Zinzow und Wrechen, zwei Gutsparks von Anders Swensson, einem schwedischen Gartenkünstler in Mecklenburg und Vorpommern

- Februar: Die Jahn-Kapelle in Klein Vielen und die Ästhetik des rückwärtsgewandten Bauens im 19. Jahrhundert

- Januar: Obermützkow. Ein barockes Gutstor und ein authentisch erhaltener Gutshof mit Potential.

2018 - Denkmale des Monats

- Dezember: Nachruf auf ein Kleinod moderner Architektur. Das Söderblom-Haus in Sassnitz - ein Werk von Otto Bartning im Notkirchenprogramm - wurde Opfer der Flammen

- November: Die Wohnsiedlung Riemserort. Eine Kleinhaussiedlung der Nachkriegszeit.

- Oktober: Mittelalterliche Wandmalereien an den Chorgewölben in der Dorfkirche Stoltenhagen

- September: Das Fischerhaus im Tollensesee

- August: Raus an die frische Luft! Das ehem. Kaiser-Wilhelm-Kinderheim in Ahlbeck – heute Ferienpark der Sportjugend Berlin

- Juli: Von Schollen, Blasen, Krakelee - Die Restaurierung des Marienaltars in der Kirche in Recknitz

- Juni: Gotische Kirche am Wasser. Die Schweriner St. Paulskirche als romantisch-programmatisches Symbol

- Mai: Neue Erkenntnisse zur Schmiedestraße 15 in Schwerin

- April: Gutshaus Pinnow, die Zweite.

- März: Von hohen Mauern umgeben – das Untersuchungsgefängnis in Wismar von 1880

- Februar: Ein neues althergebrachtes Farbspiel - die Restaurierung der Uferkapelle in Vitt auf Rügen

- Januar: Das Gutshaus und der Marstall in Broock - ein Werk Friedrich August Stülers in Vorpommern

2017 - Denkmale des Monats

- Dezember: Denkmal in Gefahr: Das Sauerstoffwerk in Peenemünde

- November: Ein Dach über dem Kopf - Behelfsheime für Evakuierte und Ausgebombte im Zweiten Weltkrieg

- Oktober: Der vergessene Engel - Der Taufengel von Stolzenburg und seine Restaurierung

- September: Gleviner Straße 1 in Güstrow - ein Beispiel der gehobenen Bürgerhausausstattungen der ehem. Residenzstadt

- August: Die mittelalterliche Gerichtsvorhalle im Turm der St. Marienkirche in Greifswald

- Juli: Gefangen im Denkmal. Die Sanierung des Sterngebäudes der JVA Bützow-Dreibergen.

- Juni: Der weibliche Wagner - Ein Relief gibt Rätsel auf

- Mai: Die Kultstätte der Neutempler bei Prerow

- April: Aus dem Dornröschenschlaf erweckt - das Gutshaus in Wolkwitz

- März: Zwei Seiten einer Medaille - Die Wiekhäuser der mittelalterlichen Stadtbefestigung in Neubrandenburg und der moderne Städtebau der DDR

- Februar: Auf dem "Scharmützel" - die Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Ferdinandshof

- Januar: Die „Alte Kirchenbude“ in Grimmen, eine ehemalige Sozialeinrichtung für Ledige und Witwen

2016 - Denkmale des Monats

- Dezember: Das Haus Karusel in Vitte, ein Sommerhaus von Max Taut auf Hiddensee

- November: In vorderster Reihe - Das Warnemünder Seemannshaus Am Strom 48

- Oktober: Altar und Stiftertafel - Der Altar der Klosterkirche Rühn und seine wiederholte Restaurierung

- September: Sonderlösungen der Fachwerksanierung ? - ein Beispiel zur Anwendung von Normen aus der Praxis

- Juli: Ein wilder Stier im Garten - Die Skulptur "Herakles, den kretischen Stier bändigend" im Schweriner Burggarten

- Juni: Revitalisierung einer historischen Seniorenanlage. Das ehemalige Spital in Penkun.

- Mai: Das Herrenhaus in Kaarz

- April: Der hölzerne Kirchturm von St. Marien in Neu Boltenhagen - ältester Holzständerturm Deutschlands entdeckt

- März: Leuchtendes Betonglas und die "Kirche im Sozialismus". Das Gemeindezentrum in Stralsund Knieper West von Christof Grüger und Ulrich Müther, 1975-1977

- Februar: Die Grotte im Park von Gützkow

- Januar: Gut überdeckt – die Dorfkirche Jördenstorf

2015 - Denkmale des Monats

- Dezember: "Licht und Schatten" - Die Gutshäuser in Varchentin, Rossewitz und Falkenhagen - 25 Jahre nach der Wende.

- November: Die Kreideverladebrücke in Wiek auf Rügen

- Oktober: Das versteckte Denkmal - eine Neuentdeckung in Meiersberg

- September: Französische Handdrucktapeten im Welterbebesucherzentrum der Hansestadt Wismar

- August: Der Papenhof in Barth

- Juli: Die Sanierung der Querhausportale der St. Marienkirche in Rostock

- Juni: Das kulturhistorische Zentrum Mecklenburg-Strelitz

- Mai: Die historischen Gewächshäuser der Universität Greifswald – ein national bedeutendes Kleinod der Wissenschaft und Lehre

- April: Vom Scheunenviertel zum Wohngebiet gehobener Mittelschichten – Die westliche Paulsstadt in Schwerin

- März: Ein Bild von Heimat und Nation. Die Lange Straße in Rostock (1953-1958)

- Februar: Neues Dach auf altem Schloss - Dachsanierung am Schloss Kummerow

- Januar: Das Altarretabel der Pfarrkirche St. Marien in Güstrow

2014 - Denkmale des Monats

- Dezember: Die Außenrestaurierung der ehemaligen Gutskirche zu Rothenklempenow im Landkreis Vorpommern-Greifswald

- November: Wismar, Frische Grube 5 – ein "Reihenhaus" von 1394

- Oktober: Das ehemalige Rittergut in Streu und seine jüngere Geschichte

- September: Familienheim und "Showroom" - Die Villa Korff in Laage

- August: Die Rebarockisierung des Gutshauses in Dubkevitz auf Rügen

- Juli: Das Welterbe-Besucherzentrum der Hansestadt Wismar

- Juni: Stein des Anstoßes?! Das "unbequeme" sowjetische Ehrenmal am Neuen Markt in der Hansestadt Stralsund

- Mai: Ein ererbtes bauliches Kleinod mit mehr als 650 Jahre Geschichte - Der "Weinberg" in Wismar

- April: Ein Tempel für den Sport - Die Neptun-Schwimmhalle in Rostock

- März: Das Borwinmonument im Güstrower Dom, Lkr. Rostock

- Februar: Die Dorfkirche von Cammin, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte

- Januar: Fachwerk, Farben und Feuerschutz – Grabow: ein Kunstwerk des barocken Städtebaus

2013 - Denkmale des Monats

- Dezember: Fast aufgegeben und doch gerettet – die ehemalige Synagoge in Stavenhagen

- November: Johann Albrecht und sein Stil – Terrakottaarchitektur des 19. Jahrhunderts in Schwerin

- Oktober: Die Schäferszenen – Ein gemaltes Kleinod im Schloss Mirow und dessen Restaurierung

- September: Die Dorfkirche von Melkof im Spiegel ihrer Instandsetzung und Restaurierung

- August: Jagdschloss Granitz, Rittersaal

- Juli: Schlossanlage Ivenack im Fokus

- Juni: Hoffnungsvolle Perspektive für das Kulturhaus im einstigen sozialistischen Musterdorf Mestlin

- Mai: Der heilige Georg und sein Martyrium – Eine Wandmalerei des 14. Jahrhunderts in der Kirche St. Nikolai zu Stralsund

- April: Das Kraftwerk Peenemünde – ein Denkmal und Museum von internationalem Rang

- März: Alt mit Neu: Die Kirchenausstattung in Nieden von Bruno Taut und Franz Mutzenbecher

- Februar: Thälmann ohne Mauer? Die künstlerische Idee des Ernst-Thälmann-Denkmals in der Hansestadt Stralsund

- Januar: Zum Schutze vor Revolten – Die Gendarmeriekaserne in Schwerin

2012 - Denkmale des Monats

- Dezember: Die Dorfanlage Alt Rehse - eine gebaute Idylle aus der Zeit des Nationalsozialismus

- November: Hansestadt Rostock, Beim Hornschen Hof 6

- Oktober: Das Gutshaus in Pinnow

- September: Weisdin – ein Herrenhaus, würdig eines Herzogs

- August: Die Dorfkirche von Siedenbollenthin, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte

- Juli: Ein wieder entdecktes mittelalterliches Tafelbild in der Rostocker St. Marienkirche

- Juni: Mecklenburg-Strelitzer Parkjuwel strahlt wieder - Der Schlosspark von Hohenzieritz

- Mai: Die ehemalige Landesirrenanstalt Domjüch bei Strelitz-Alt

- April: Die Restaurierung des Apostelfrieses an der Rostocker Marienkirche

- März: Das besondere Feriendomizil: Die mustergültige Umnutzung eines Wasserturms in Waren (Müritz)

- Februar: Der Kampische Hof - klösterliches Erbe in der Hansestadt Stralsund

- Januar: Blockhaus Vollendorf in Eichhof, Landkreis Vorpommern-Greifswald

2011 - Denkmale des Monats

- Dezember: Ein Kleinod der Stadtbaukunst - Der Alte Garten in Schwerin

- November: Lernen und Lehren im Kloster. Seit zehn Jahren belebt die Hochschule für Musik und Theater die Altstadt von Rostock

- Oktober: Schwerin, Schelfmarkt 1

- September: Was wird aus dem Gutshaus in Sommerfeld?

- August: Bäuerliche Baukunst vor den Toren Schwerins - Das Hallenhaus Zu den Eichen 7 in Pampow

- Juli: Reparatur einer zerstörten Stadtsilhouette - Wiederaufrichtung des Daches der Nikolaikirche in Anklam

- Mai: Der Totentanz in der St. Petrikirche zu Wolgast

- April: ... Was wäre das Schloss Schwerin ohne den (Burg-) Garten und die Parklandschaft?

- März: Der herzogliche Theatersaal am Rostocker Universitätsplatz

- Februar: Das Grabmal der Herzogin Dorothea von Dänemark im Dom zu Güstrow

- Januar: Der Sassnitzer Stadthafen

2010 - Denkmale des Monats

- Dezember: Man muss schon genau hinschauen! Ein Plädoyer für die Bauforschung am Beispiel des sogenannten Pförtnerhauses in Bergen auf Rügen, Billrothstraße 20

- November: Sommerfrische auf Hiddensee - Das Ferienhaus von Eckart Muthesius in Kloster

- Oktober: So ein Theater … Das Mecklenburgische Staatstheater – ein bedeutendes Baudenkmal

- September: Ab die Post? Die verspätete Moderne in der DDR und das bauliche Erbe

- August: Beherzt angepackt – Die Turmdachsanierung der Kirche St. Marien zu Rostock

- Juli: In letzter Minute gerettet: Zeugen renaissancezeitlicher Wohnkultur in Rostock

- Juni: Eine bedeutende Gutsanlage in Feldsteinbauweise

- Mai: Angenommene Geschichte: die Sanierung des Gutshauses von Mölln, Landkreis Demmin

- April: Der Denkmalbereich Gartenstraße in Rostock-Warnemünde

- März: Großartige barocke Schnitzkunst – Der Taufbaldachin von St. Nikolai in Stralsund

- Februar: Reizvolles bau- und gartenkünstlerisches Ensemble: Die Parkanlage Hasenwinkel

- Januar: Mittelalterliche Entstehung noch deutlich zu erkennen: das Rathaus von Grimmen

2009 - Denkmale des Monats

- Dezember: Die Kirche St. Katharinen zu Stralsund - Ältestes Hallendachwerk Deutschlands über dem Meeresmuseum entdeckt

- November: Gedenken mit sakralen Mitteln – Die Gedenkstätte an der Chausseestraße in Löcknitz

- Oktober: Eine Besonderheit in St. Jakobi zu Stralsund: Der Bunte Pfeiler

- August: Lebendiges Industriedenkmal: die Forstsamendarre von Jatznick

- Juli: Ein Relikt aus der Zeit der Zisterzienser: die ehemalige Klosterscheune in Greifswald-Eldena

- Juni: Das ehemalige Lehrerseminar in Franzburg - Etappen wechselvoller Nutzung

- Mai: Die Muna Strelitz

- April: Die Fachwerkkirche zu Hildebrandshagen in Mecklenburg-Strelitz

- März: Franzburg: ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude?

- Februar: Eine Herrenhausruine und ein Landschaftspark in Pansevitz auf Rügen

- Januar: Wechselvolle Geschichte: Schloss Ludwigsburg, Lkr. Ostvorpommern

2008 - Denkmale des Monats

- Dezember: Das Orgelpositiv von Schloss Griebenow

- November: Das Flächendenkmal Peenemünde

- Oktober: Das Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg

- September: Vorhaben: Abbruch. Vom Adelspalais zur Mogelpackung? – Das Haus Grunthalplatz 1–2/Wismarsche Straße 170 in Schwerin

- August: Barockes Kleinod: der Orgelprospekt in der Kirche von Serrahn, Lkr. Güstrow

- Juli: Das ehemalige Amtsgericht von Malchow

- Juni: Eine ursprünglich gewollte Einheit: bischöfliche Grabplatten im Dom zu Schwerin

- Mai: Die Klosterkirche in Verchen und ihre Wandmalereien

- April: Einfach abreißen? Abgesang auf ein Kino - die Schauburg in Schwerin

- März: Das Standbild des großen Kurfürsten in Putbus auf Rügen

- Februar: Die Rollklappbrücke in Anklam

- Januar: Ein Relikt des 18. Jahrhunderts: Das Wohnhaus in der Grünstraße 17 in Pasewalk, Lkr. Uecker-Randow

2007 - Denkmale des Monats

- Dezember: Die Stadt Güstrow

- November: 150-jähriges Bestehen des Burggartens auf der Schlossinsel Schwerin

- Oktober: Loitz, Landkreis Demmin: Umnutzung eines Bahnhofempfangsgebäudes mit Güterboden zu einer Gaststätte und zwei Wohnungen

- September: Wechselvolle Geschichte: der Hauptaltar aus der Kirche St. Georgen in Wismar

- August: Fachwerk aus dem 16. Jahrhundert in der Schweriner Puschkinstraße 36

- Juli: Das Fürstenepitaph im Doberaner Münster

- Juni: Düssin, Gutsanlage, großes Viehhaus (Kuhstall)

- April: Güstrow, Lange Straße 41, Stadtpalais